Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Niedrige, aber dichte, gelbgrüne bis gelbbraune Polsterrasen. An den stark sparrig zurückgekrümmten Blättern schon im Gelände gut kenntlich, Sporogone sind häufig. Nur auf kalkhaltigen Gesteinen an lichten, meist halbschattigen, luftfeuchten Standorten, gelegentlich auch sekundär an Mauern und Beton. Kennart des Ctenidietum mollusci, regelmäßige Begleitarten sind: Ctenidium molluscum, Ditrichum ...Niedrige, aber dichte, gelbgrüne bis gelbbraune Polsterrasen. An den stark sparrig zurückgekrümmten Blättern schon im Gelände gut kenntlich, Sporogone sind häufig. Nur auf kalkhaltigen Gesteinen an lichten, meist halbschattigen, luftfeuchten Standorten, gelegentlich auch sekundär an Mauern und Beton. Kennart des Ctenidietum mollusci, regelmäßige Begleitarten sind: Ctenidium molluscum, Ditrichum flexicaule, Tortella tortuosa, Encalypta streptocarpa, Rhynchostegium murale, Schistidium robustum, S. trichodon, Didymodon rigidulus, Pseudoleskeella catenulata und Fissidens dubius. Soziologische Angaben: Ahrens (1992); Marstaller (2003d; 2004d).

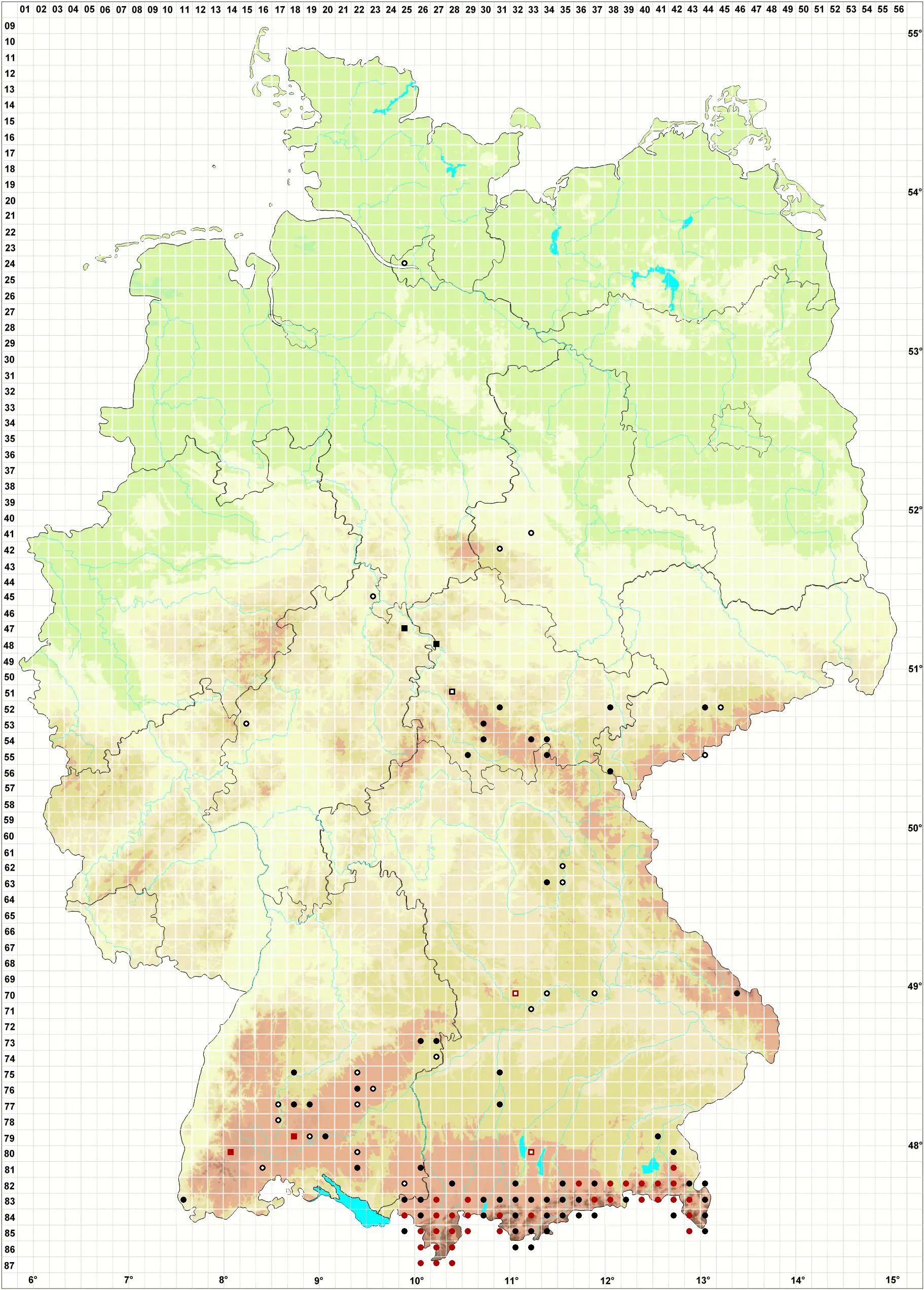

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Hauptverbreitung in den Alpen. Sonst an natürlichen Standorten selten im Jura und in Mitteldeutschland in einigen Bergsturzgebieten und an Sonderstandorten mit montan getöntem, luftfeuchtem Lokalklima. Außerdem gelegentlich sekundär, wobei die Art an solchen Standorten, meist nur vorübergehend, bis ins Flachland herabsteigt: SH: Nur ein vorübergehendes Sekundärvorkommen bei Hamburg: 2425/1 ...Hauptverbreitung in den Alpen. Sonst an natürlichen Standorten selten im Jura und in Mitteldeutschland in einigen Bergsturzgebieten und an Sonderstandorten mit montan getöntem, luftfeuchtem Lokalklima. Außerdem gelegentlich sekundär, wobei die Art an solchen Standorten, meist nur vorübergehend, bis ins Flachland herabsteigt: SH: Nur ein vorübergehendes Sekundärvorkommen bei Hamburg: 2425/1 Ufermauer des Isebekkanals, Jaap in N. Jensen (1952). ST: Loeske (1903); Zschacke (1903). Verschollen. HE: 4523/4 eine alte Angabe von einem Brückenabzuge bei Hannoversch-Münden wird von Grimme (1936) bezweifelt, dürfte aber wahrscheinlich doch richtig gewesen sein; 4725/2 Kripplöcher N Frankershausen, Zechsteinkalk, 10.03.1992 (!!); 5315/1 Kalkbrüche bei Breitscheid, 1969, J. Futschig (FR !). TH: Natürliche Vorkommen in Bergsturzgebieten auf Muschelkalk: 4827/3 Heldrastein, Mardorf in Grimme (1936), Marstaller (2004d); 5231/2 Reinsberge, Marstaller (2003d); 5529/2 Eingefallener Berg bei Themar, 09.10.2003, R. Marstaller (in litt.). – Natürliches Vorkommen im Mittelgebirge: 5128/2 überrieselte Porphyrblöcke im oberen Felsental am Inselsberg, 1854 leg. Möhl, vergl. Meinunger & Köckinger (2002). Vorkommen an Sekundärstandorten: Meinunger (1992); Rettig (1987); 5430/2 Bahneinschnitt S Schmiedefeld, 1988, LM; 5534/2 Kulmhalde N von Röttersdorf, 2004, R. Marstaller (in litt.). SN: Wenige sekundäre Vorkommen auf Urkalk und Diabas, zusammenfassende Darstellung: F. Müller (2004). BW: Sehr zerstreut auf der Schwäbischen Alb, sonst im Süden selten. Zusammenfassende Darstellung Nebel in Nebel & Philippi (2001). BY: Nordbayern: Vereinzelt im Jura: Familler (1913); A. Huber (1998); B. Kaiser (2004). Neuerdings an Sekundärstandorten im Bayerischen Wald: M. Reimann (2005) und im Frankenwald: 5434/3 alter Schieferbruch SW von Fischbachsmühle, 23.07.1993, WS. Alpen und Südbayern: In den Alpen, von den Tälern bis in die alpine Stufe, überall häufig. Im Vorland nur ganz vereinzelt, aber nördlich noch bei Augsburg, vergl. Offner (2000).

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Die Art ist in den Alpen häufig, kommt hier oft in großen Beständen vor und ist ungefährdet. Außerhalb der Alpen ist sie eine Seltenheit und findet sich immer nur in kleinen Rasen. Alle natürlichen Vorkommen sollten, soweit noch nicht geschehen, als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Auch reiche Sekundärstandorte in den Mittelgebirgen sind schutzwürdig: RL R. Sonstige, immer nur vorübergehende ...Die Art ist in den Alpen häufig, kommt hier oft in großen Beständen vor und ist ungefährdet. Außerhalb der Alpen ist sie eine Seltenheit und findet sich immer nur in kleinen Rasen. Alle natürlichen Vorkommen sollten, soweit noch nicht geschehen, als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Auch reiche Sekundärstandorte in den Mittelgebirgen sind schutzwürdig: RL R. Sonstige, immer nur vorübergehende Sekundärvorkommen im Flach- und Hügelland sind nicht schutzwürdig.

[ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]