Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Fund. Hist. Nat. Musc. Frond. 2: 86. 1782

Deutscher Name: Spitzblättriges Torfmoos, Hain-Torfmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Sphagnaceae > Sphagnales > Sphagnaceae > Sphagnum

Synonyme: Sphagnum acutifolium Ehrh. ex Schrad., Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank, Sphagnum capillifolium var. schimperi (Roell) Düll, Sphagnum capillifolium var. tenerum (Sull.) H.A.Crum, Sphagnum nemoreum Scop., Sphagnum palustre subsp. capillifolium Ehrh., Sphagnum tenerum auct. eur. non Sull. & Lesq. ex Sull., Sphagnum tenerum Sull. & Lesq.

In unserer Datenbank gibt es 160 Datensätze .

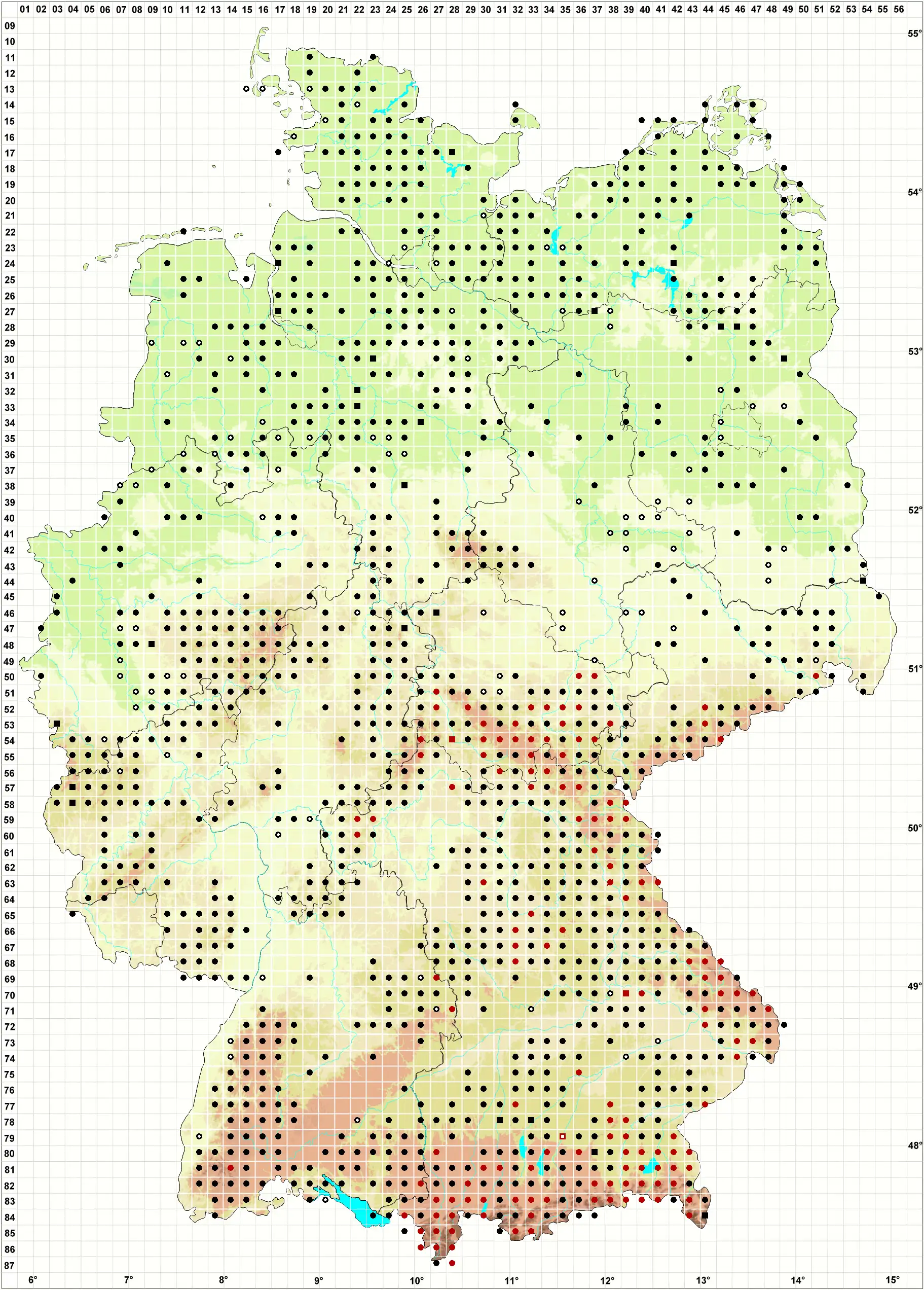

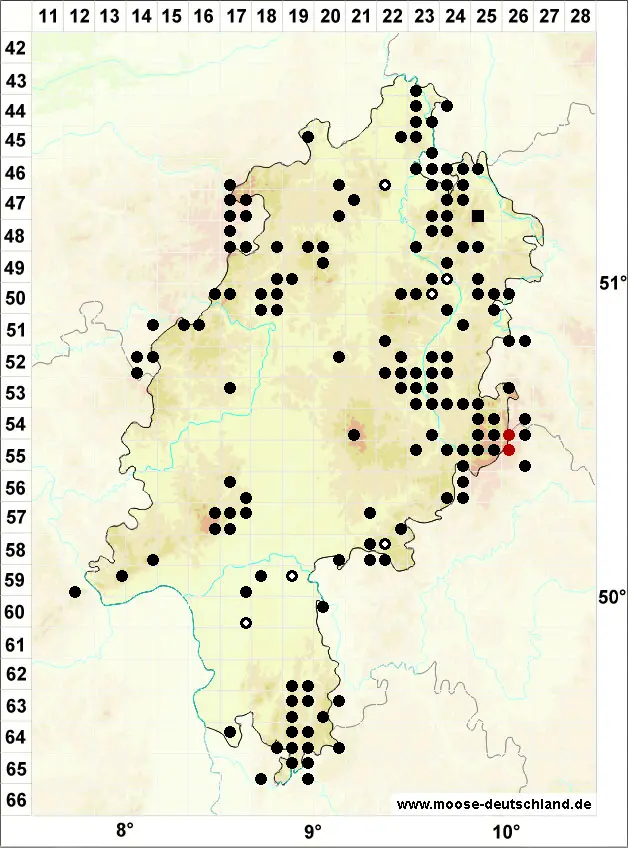

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- FFH: V

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Sphagnum acutifolium Ehrh. ex Schrad.

- → Sphagnum acutifolium var. fuscum Schimp.

- → Sphagnum acutifolium var. gracile Russow

- → Sphagnum acutifolium var. luridum Huebener

- → Sphagnum acutifolium var. quinquefarium Lindb. ex Braithw.

- → Sphagnum acutifolium var. robustum Russow

- → Sphagnum acutifolium var. subnitens (Russow & Warnst.) Dixon

- → Sphagnum acutifolium var. subtile Russow

- → Sphagnum affine Renauld & Cardot

- → Sphagnum affine Renauld & Cardot var. affine

- → Sphagnum affine var. flagellare (Schlieph. ex Röll) L.Söderstr. & Hedenäs

- → Sphagnum amblyphyllum (Russow) Zick.

- → Sphagnum andersonianum R.E.Andrus

- → Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum apiculatum H.Lindb.

- → Sphagnum auriculatum Schimp.

- → Sphagnum auriculatum var. inundatum (Russow) M.O.Hill

- → Sphagnum austinii Sull.

- → Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum bavaricum Warnst.

- → Sphagnum bohemicum Jez.

- → Sphagnum brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Röll

- → Sphagnum brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank

- → Sphagnum capillifolium subsp. rubellum (Wilson) M.O.Hill

- → Sphagnum capillifolium var. rubellum (Wilson) A. Eddy

- → Sphagnum capillifolium var. schimperi (Roell) Düll

- → Sphagnum capillifolium var. tenellum (Schimp.) H.A.Crum

- → Sphagnum capillifolium var. tenerum (Sull.) H.A.Crum

- → Sphagnum centrale C.E.O.Jensen

- → Sphagnum compactum Lam. & DC.

- → Sphagnum contortum Schultz

- → Sphagnum contortum var. platyphyllum (Braithw.) Åberg

- → Sphagnum contortum var. rufescens Nees & Hornsch.

- → Sphagnum crassicladum Warnst.

- → Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.

- → Sphagnum cuspidatum var. fallax H.Klinggr.

- → Sphagnum cuspidatum var. majus Russow

- → Sphagnum cymbifolium Hedw.

- → Sphagnum cymbifolium var. tenellum Brid.

- → Sphagnum degenerans Warnst.

- → Sphagnum denticulatum Brid.

- → Sphagnum denticulatum var. denticulatum

- → Sphagnum denticulatum var. inundatum (Russow) Kartt.

- → Sphagnum dusenii C.E.O.Jensen ex Russow & Warnst.

- → Sphagnum dusenii Warnst.

- → Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.

- → Sphagnum fallax subsp. isoviitae (Flatberg) M.O.Hill

- → Sphagnum fallax var. angustifolium (Warnst.) Nyholm

- → Sphagnum fimbriatum Wilson

- → Sphagnum fimbriatum Wilson subsp. fimbriatum

- → Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.

- → Sphagnum flexuosum var. fallax (H.Klinggr.) M.O.Hill ex A.J.E.Sm.

- → Sphagnum flexuosum var. tenue (H.Klinggr.) Pilous

- → Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.

- → Sphagnum girgensohnii Russow

- → Sphagnum hakkodense Warnst. & Cardot

- → Sphagnum imbricatum agg.

- → Sphagnum imbricatum subsp. affine (Renauld & Cardot) Flatberg

- → Sphagnum imbricatum subsp. austinii (Sull.) Flatberg

- → Sphagnum intermedium var. pulchrum Lindb. ex Braithw.

- → Sphagnum inundatum Russow

- → Sphagnum isoviitae Flatberg

- → Sphagnum laricinum var. platyphyllum Lindb. ex Braithw.

- → Sphagnum latifolium Hedw.

- → Sphagnum lescurii auct. non Sull.

- → Sphagnum lindbergii Schimp.

- → Sphagnum magellanicum Brid.

- → Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen subsp. majus

- → Sphagnum medium Limpr.

- → Sphagnum molle Sull.

- → Sphagnum molluscum Bruch

- → Sphagnum nemoreum Scop.

- → Sphagnum obtusum Warnst.

- → Sphagnum palustre L.

- → Sphagnum palustre subsp. capillifolium Ehrh.

- → Sphagnum palustre var. centrale (C.E.O.Jensen) A.Eddy

- → Sphagnum papillosum Lindb.

- → Sphagnum parvifolium (Warnst.) Warnst.

- → Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

- → Sphagnum plumulosum Roell

- → Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum recurvum subsp. angustifolium C.E.O.Jensen ex Russow

- → Sphagnum recurvum subsp. balticum Russow

- → Sphagnum recurvum subsp. mucronatum Russow

- → Sphagnum recurvum var. amblyphyllum (Russow) Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. angustifolium Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. majus (Warnst.) Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. tenue H.Klinggr.

- → Sphagnum rigidum (Nees & Hornsch.) Schimp.

- → Sphagnum riparium Ångstr.

- → Sphagnum robustum (Warnst.) Cardot

- → Sphagnum rubellum var. subtile (Russow) J.J.Amann

- → Sphagnum rubellum Wilson

- → Sphagnum rufescens (Nees & Hornsch.) Warnst.

- → Sphagnum russowii Warnst.

- → Sphagnum sp.

- → Sphagnum squarrosum Crome

- → Sphagnum squarrosum var. teres Schimp.

- → Sphagnum strictum Lindb.

- → Sphagnum strictum Sull.

- → Sphagnum subbicolor auct. non Hampe

- → Sphagnum subbicolor Hampe

- → Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

- → Sphagnum subnitens Russow & Warnst. subsp. subnitens

- → Sphagnum subsecundum Nees

- → Sphagnum subsecundum subsp. inundatum (Russow) A.Eddy

- → Sphagnum subsecundum subsp. inundatum (Russow) Meyl.

- → Sphagnum subsecundum var. auriculatum (Schimp.) Lindb.

- → Sphagnum subsecundum var. bavaricum (Warnst.) Åberg

- → Sphagnum subsecundum var. inundatum (Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum subsecundum var. platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Cardot

- → Sphagnum subsecundum var. rufescens (Nees ex Hornsch.) Huebener

- → Sphagnum subtile (Russow) Warnst.

- → Sphagnum tenellum (Brid.) Brid.

- → Sphagnum tenerum auct. eur. non Sull. & Lesq. ex Sull.

- → Sphagnum tenerum Sull. & Lesq.

- → Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.

- → Sphagnum viride Flatberg

- → Sphagnum warnstorfianum Du Rietz

- → Sphagnum warnstorfii Russow